Incentivados na Colônia e no Império, cidadãos armados se tornaram preocupação nacional só nos anos 1990

MAIS INFORMAÇÕES

Em 1832, dez anos após a Independência, o senador José Inácio Borges (PE) subiu à tribuna do Senado, no Rio de Janeiro, para reclamar da violência generalizada no Império e defender o porte de armas de fogo.

— Como não há segurança no Brasil senão em nossas casas fechadas a sete chaves, todos tratam de se armar. Eu não me recolho para minha casa sem estar acompanhado por dois pretos armados — afirmou Borges, que pouco depois se tornaria ministro dos Negócios do Império (equivalente hoje a ministro da Justiça).

De acordo com ele, era legítimo que o cidadão reagisse à bala aos ataques de “salteadores”, “ladrões” e “negros que furtam”.

— No tempo do ex-imperador [D. Pedro I, que abdicara em 1831], até quem ia ao teatro levava o seu jogo de pistolas, de maneira que os ladrões desapareceram. Estou hoje na inteligência de que este [o porte de armas] há de ser o meu código — continuou.

Ao longo dos primeiros 500 anos da história nacional, as armas de fogo estiveram sempre à mão dos brasileiros. Foi apenas recentemente, na virada do século 20 para o 21, que o poder público agiu para restringir o acesso às armas.

Documentos antigos guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, ajudam a mostrar o elevado grau de disseminação das armas de fogo pelo Brasil em diferentes momentos históricos.

Em 1823, quando os parlamentares se reuniram com a missão de elaborar a primeira Constituição do Brasil independente, eles incluíram no regimento da Assembleia Geral Constituinte um artigo que dava aos cidadãos o livre acesso às sessões, exigindo apenas que eles guardassem “o maior silêncio” e estivessem “desarmados”.

Numa sessão do Senado em 1828, um parlamentar chegou a sugerir que se afastassem da população as armas de fogo. O senador Carneiro de Campos (BA) reagiu dizendo que tal medida seria um despropósito:

— A proibição das armas só serve para pô-las na mão dos assassinos e dos ladrões, porque eles têm, como lá se diz, o olho vivo e o pé leve. Essa lei somente viria para desarmar os cidadãos pacíficos e armar o malfazejos. Deve-se conceder o uso das armas aos homens que são domiciliados e não são vadios.

O senador Bernardo Pereira de Vasconcellos (MG) também se queixou da insegurança. Em 1839, ele afirmou que o Império, incluindo a capital, não estava “em sossego”:

— O Rio de Janeiro está em circunstâncias tais que não se pode passear de noite. O encarregado [diplomata] da Dinamarca foi há pouco acometido, em uma das ruas mais públicas desta capital, por assassinos e salteadores. Como não achou proteção no país onde espera encontrá-la, pediu ao governo autorização para andar armado.

Para o senador Holanda Cavalcanti (PE), o interior do Brasil era ainda mais violento do que a capital do Império. Em 1851, num discurso, ele disse que nos “sertões” reinava o bacamarte (arma intermediária entre o revólver e a espingarda), em mãos tanto de ricos quanto de pobres:

— Fora do Rio de Janeiro, só vejo miséria, desgraças, calamidades, efeitos dos nossos erros políticos e judiciários. No interior, é a faca de ponta, é o bacamarte. Eis o estado da nossa justiça! Não é só o potentado que manda matar o fraco. Depois da invenção da pólvora, depois que [escondido] detrás de um pau se pode matar um homem com um bacamarte, não há fraco nem forte.

Na zona rural, as disputas por terra eram constantes. Primeiro, porque muitas vezes não havia divisa clara entre as propriedades. Depois, porque grandes senhores não hesitavam em invadir terras alheias para ampliar seus domínios. Por fim, porque a estrutura judicial por vezes era precária ou corrupta.

— Nas terras, há muitas posses de muitos donos. Cada um deles fixa seus limites arbitrariamente. E, lá pelo sertão, quem decide esses limites que eles arbitrariamente fixam é o bacamarte — constatou em 1847 o senador Francisco de Paula Souza (SP). — Agora mesmo tenho notícia de que na Vila da Constituição [atual Piracicaba], em São Paulo, nos últimos meses houve 13 ou 14 assassinatos em consequência de questões de terras.

Os grandes senhores recorriam às armas também com fins políticos. Para garantir que os cargos eletivos fossem seus, eles colocavam capangas armados para ameaçar os eleitores na hora de depositar o voto na urna. As votações organizadas em 1840, logo após o anúncio da maioridade de D. Pedro II, por exemplo, foram tão violentas que entraram para a história com o nome de “eleições do cacete”.

— É derramando o sangue brasileiro que se estão fazendo eleições — denunciou em 1848 o senador Rodrigues Torres (RJ).

— Têm-me feito uma terrível impressão os cacetes, os punhais, os bacamartes, as baionetas e os trabucos de que estão cercados os cidadãos honestos — concordou o senador Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Na Colônia, os bandeirantes armados se embrenharam pelo interior do território à caça de indígenas. Tanto nesse tempo, quanto no do Império, para manter os escravizados negros sob controle os grandes senhores e seus capitães do mato recorriam não apenas aos grilhões e chicotes, mas também às armas de fogo.

Derrubada a Monarquia, a República não se preocupou com retirar as armas das mãos de civis. Em 1925, o presidente Arthur Bernardes chegou a pedir publicamente ao Congresso Nacional que proibisse de uma vez por todas as armas de fogo no Brasil, reservando-as exclusivamente para militares e policiais. Ele, governou o tempo todo sob estado de sítio, temia as revoltas tenentistas e a agitação do operariado. Senadores e deputados, contudo, ignoraram o pedido presidencial.

De acordo com o historiador Adilson José de Almeida, que é pesquisador do Museu do Ipiranga, da Universidade de São Paulo (SP), e autor de uma tese de doutorado sobre o uso das armas no século 19, o poder público incentivou o armamento da população civil tanto nos tempos da Colônia quanto nos do Império. Foi uma política de Estado.

— O Estado não tinha recursos financeiros nem humanos para montar forças que dessem conta da segurança externa e interna do Brasil. Por isso, contava com a população civil, que estava obrigada a pegar em armas quando era convocada. No plano externo, por exemplo, D. Pedro II precisou recorrer aos voluntários da pátria e aos escravos para ajudar os militares na Guerra do Paraguai. No plano interno, as atribuições de polícia cabiam à Guarda Nacional, milícias compostas de civis que, sem ser funcionários públicos, ganhar salário ou receber treinamento adequado, obedeciam ao comando dos grandes senhores das diversas localidades. Os brasileiros aprendiam a atirar desde pequenos. Embora tentasse, o Estado nem sempre tinha controle sobre essa sociedade armada. Como estavam sempre à mão, as armas que deveriam servir ao Estado eram também usadas para resolver brigas particulares e disputas políticas locais. Por vezes, acabavam se voltando contra o próprio Estado.

Numa das tentativas de não perder o controle sobre a sociedade armada, o Senado e a Câmara aprovaram em 1831 uma lei que tornou crime o uso sem licença de “pistola, bacamarte, faca de ponta, punhal, sovela ou qualquer outro instrumento perfurante”. Pela lei, os infratores poderiam ser condenados a até seis meses de prisão com trabalho.

Almeida explica que o Exército cresceu e se fortaleceu após a Guerra do Paraguai, mas, diante do enraizamento das armas de fogo na sociedade brasileira, não conseguiu garantir para si o monopólio da repressão armada:

— Já na República, o povoado de Canudos teve armas suficientes para enfrentar o Exército brasileiro. Os militares precisaram organizar quatro expedições para derrotar os revoltosos. A Guerra do Contestado, em Santa Catarina e no Paraná, foi outro conflito armado protagonizado por civis. A situação só mudou com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930. A propósito, a própria Revolução de 1930 teve como estopim um assassinato provocado por arma de fogo. João Pessoa, governador da Paraíba e vice da chapa presidencial encabeçada por Vargas, foi morto a tiros por um advogado. Depois que Vargas tomou o poder, uma de suas primeiras medidas para fortalecer o Governo federal e modernizar o país foi destituir os governadores e desarmar os coronéis locais. Mas foi a política que se desarmou, não a sociedade. A cultura da violência armada permaneceu no Brasil. Ela permanece até hoje.

Em 1954, as armas de fogo protagonizaram os dois episódios políticos mais decisivos do governo democrático de Getúlio. O disparo que matou o segurança do jornalista Carlos Lacerda, no atentado da Rua Tonelero, deflagrou uma crise sem precedentes, já que a ordem do crime partiu de Gregório Fortunato, o guarda-costas de Vargas. Em seguida, sem enxergar a saída dessa crise, o presidente recorreu a um revólver e, com um tiro no peito, pôs fim à própria vida.

Nessa mesma época, o cenário político da Baixada Fluminense era dominado pelo deputado federal Tenório Cavalcanti (UDN-RJ), inconfundível pelo costume de trajar uma capa preta e carregar sob ela uma metralhadora apelidada de Lurdinha. Os adversários o chamavam de “deputado pistoleiro”.

Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, o grande temor do governo era que as armas de fogo caíssem nas mãos dos “subversivos”, como eram chamados aqueles que combatiam o regime.

— No Brasil, a energia e a serenidade do governo revolucionário não se descuidam de seus deveres para reprimir a subversão — discursou o senador governista Guido Mondim (Arena-RS) em 1970. — O terrorismo organizado elaborou um programa de ação que envolve assaltos, invasões, emboscadas, táticas de rua, greves, deserções, roubos de armas, munições e explosivos, resgate de presos, sequestros, guerrilha rural, guerra de nervos.

Nos anos 1980, os índices de criminalidade urbana explodiram no Brasil. Numa frente, a “década perdida” se caracterizou por crises econômicas, hiperinflação, desemprego nas alturas e empobrecimento generalizado da população. Em outra frente, o Brasil entrou na rota internacional do tráfico de drogas — inicialmente como corredor entre os produtores andinos e os mercados do hemisfério norte, depois também como consumidor. Nesse novo e lucrativo negócio, as quadrilhas de narcotraficantes se organizaram, se armaram e iniciaram uma guerra contra quadrilhas rivais e a polícia.

Nessa conturbada década, assaltos e sequestros se tornaram rotineiros. Com a ideia de se protegerem, os brasileiros iniciaram uma corrida às armas. Sem muita burocracia, pistolas e espingardas eram vendidas em lojas de departamentos. Revistas publicavam propaganda de armas. Na sessão de classificados dos jornais, cidadãos anunciavam revólveres de segunda mão.

Na mesma proporção com que as armas se espalharam, as mortes por tiro — assassinatos, suicídios e disparos acidentais — se multiplicaram.

Segundo o sociólogo Antônio Rangel Bandeira, que foi instrutor de armas de fogo no Exército e depois consultor da ONG Viva Rio e do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, foi apenas na década de 1990 que estudos apontaram que eram principalmente as armas dos cidadãos comuns que acabavam, sem querer, chegando às mãos dos bandidos.

— Antes disso, as pessoas não associavam o aumento da criminalidade ao excesso de armas legais em circulação. Acreditava-se que as armas dos bandidos eram estrangeiras e entravam no Brasil como contrabando. Foi só depois que se verificou que grande parte delas era nacional e tinha origem perfeitamente regular. Ou seja, tratava-se de revólveres e pistolas que as pessoas guardavam em casa para autodefesa, mas acabavam perdendo para a criminalidade em furtos e assaltos. Sempre víramos a arma de fogo pelo aspecto positivo e não nos ocorria que ela pode se voltar contra nós e nossa família — explica Rangel, autor do livro Armas Para Quê? (Editora LeYa).

Ao longo dos anos 1990, senadores e deputados analisaram alguns projetos de lei que buscavam restringir o acesso da população às armas, mas a maioria foi engavetada sem debates. As raras que conseguiram ser aprovadas, por sua vez, foram consideradas tímidas.

No fim dessa década, ONGs como o Viva Rio se mobilizaram pela criação de uma lei que, depois de 500 anos de liberação quase total no Brasil, finalmente reduzisse a quantidade de armas de fogo em posse de civis. Rangel foi um dos articulares dessa mobilização. Ele conta que, ao menos no princípio, a maioria dos parlamentares reagiu mal à ideia de criar o Estatuto do Desarmamento.

— Muitos me disseram que não poderiam abrir mão das armas que possuíam, porque tinham muitos inimigos em seus estados de origem. De fato, inúmeros políticos andavam armados. Era corriqueiro. Eu mesmo, quando fui chefe de gabinete do ministro da Previdência, em 1986, ganhei porte de arma de fogo sem nem mesmo ter solicitado. Além disso, as empresas de armas e munições eram grandes doadoras de dinheiro nas campanhas eleitorais. Os políticos, claro, não queriam perder os financiadores. Por isso, qualquer projeto de desarmamento da população acabava sendo abortado no Congresso.

As ONGs, então, perceberam que o Congresso Nacional só tomaria alguma atitude se fosse pressionado pelos eleitores. Assim, elas se voltaram para a conscientização da sociedade. Nessa estratégia, conseguiram o apoio dos meios de comunicação, que passaram a noticiar os malefícios das armas. A urgência do desarmamento se tornou tema de Mulheres Apaixonadas, a novela do horário nobre da Rede Globo em 2003. Na trama, uma das personagens morre após ser baleada na rua por bandidos que fogem da polícia, deixando órfã uma menina pequena.

— O tema das armas, pela primeira vez, passou a ser discutido pela família brasileira — lembra Rangel. — Organizaram-se passeatas em 19 capitais pelo desarmamento. Numa delas, os atores da novela conduziram uma marcha de 50 mil pessoas pela Avenida Atlântica, em Copacabana. As pesquisas de opinião mostravam que o apoio à causa era maciço. A mobilização da sociedade em torno do Estatuto do Desarmamento poderia ser comparada à mobilização pela Lei da Anistia [de 1979].

A estratégia das ONGs de criar um clima nacional favorável funcionou. Ainda em 2003, o Senado e a Câmara discutiram juntos a questão, e o Estatuto do Desarmamento foi aprovado em questão de meses, às vésperas do Natal.

— Eu não ando armado. Não o fazia nem quando era diretor da Polícia Federal — discursou o senador Romeu Tuma (PFL-SP). — A arma só tem importância para aquele que vai ter a iniciativa da ação. Se o marginal desconfiar que o cidadão de bem está armado, tentará eliminá-lo antes da sua reação. O cidadão de bem precisa saber que não adianta andar armado, porque a arma será um instrumento de morte contra si mesmo.

— Eu já fui atingido por arma de fogo — lembrou o senador Ney Suassuna (PMDB-PB). — Num assalto no Rio de Janeiro, tive o desprazer de ver a minha mulher ser atingida na cabeça e morrer. Eu recebi um tiro no braço e fiquei sem o seu comando, por ter sido o osso atingido. Senhoras e senhores senadores, imaginem a minha alegria por votarmos uma lei que finalmente inibirá com seriedade o trânsito de armas de fogo neste país.

Por determinação do Estatuto do Desarmamento, as exigências impostas ao cidadão que quisesse comprar armas se tornaram rigorosas. Elas passaram a ser registradas e controladas. Poucas categorias profissionais ficaram com o direito de andar em público armadas. A posse e o porte sem licença deixaram de ser simples contravenções (nesses casos, o indivíduo é levado à delegacia e liberado após pagar fiança) e se tornaram crimes (agora com pena de prisão).

A publicidade foi proibida (a não ser nas revistas especializadas). Quem tinha arma clandestina em casa pôde regularizá-la ou entregá-la ao poder público, para ser destruída, em troca de indenização.

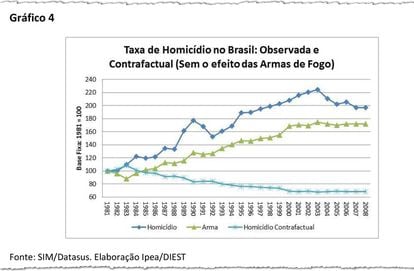

As mortes por arma de fogo caíram consideravelmente. Nos 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os assassinatos por tiro no Brasil subiam 5,5% anualmente. Nos 14 anos seguintes, passaram a subir apenas 0,85% a cada ano. A lei conseguiu achatar a curva do gráfico. A redução das mortes só não foi mais expressiva porque a violência é provocada não apenas pela disponibilidade de armas, mas por uma série de outros fatores, como pobreza, desemprego, escolas de má qualidade, sistema penitenciário deficiente e corrupção policial.

Recentemente, contudo, a política de armar os brasileiros foi retomada. Desde 2019, o presidente Jair Bolsonaro, cumprindo uma promessa de campanha, tem baixado medidas que abrandam as exigências para a posse e o porte, aumentam a quantidade de armas e munições que o cidadão pode possuir, liberam o comércio de armamento antes restrito às forças de segurança pública e dificultam a fiscalização e o rastreio de balas. Em reação, senadores redigiram uma série de projetos que buscam derrubar parte das medidas de Bolsonaro. O Poder Judiciário também tem se posicionado pela recuperação dos termos originais do Estatuto do Desarmamento.

A reportagem, publicada originalmente aqui, faz parte da seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado, a Agência Senado e o Arquivo do Senado brasileiro. Reportagem e edição: Ricardo Westin | Pesquisa histórica: Arquivo do Senado | Edição de fotografia: Ana Volpe | Edição de multimídia: Bernardo Ururahy

Lançamento do programa ocorreu nesta terça (24), no Teatro do Parque | Foto: Rafael Furtado/Folha de Pernambuco

Lançamento do programa ocorreu nesta terça (24), no Teatro do Parque | Foto: Rafael Furtado/Folha de Pernambuco .jpeg)