Há pouco mais de um ano, pesquisadores brasileiros e americanos unidos em um consórcio científico comemoravam os primeiros resultados de uma inédita interface neural - um dispositivo capaz de conectar o cérebro humano a um aparelho externo - que poderia ser a esperança daqueles sem os movimentos de braços e pernas.

A alegria dos cientistas foi abreviada ainda em 2016, quando cortes de verba generalizados atingiram a produção científica nacional. No caso do consórcio, primeiro, os testes foram paralisados. Depois, o time foi desmantelado.

"Todos são procedimentos muito caros. Fizemos um lote de testes e foi quando o Brasil entrou nessa crise e faltou dinheiro para todo mundo", diz Mario Gazziro, pesquisador na USP São Carlos, professor da Universidade Federal do ABC e um dos que encabeçam o projeto.

A empreitada para construir um chip implantável no cérebro e operante com tecnologia sem-fio para devolver movimentos a tetraplégicos começara ainda em 2010. Gazziro estava voltando do Japão após um período de estudos custeados com bolsa do governo brasileiro. Naquela época, ele já havia trabalhado com interfaces neurais, mas em insetos, e queria saltar para soluções em humanos.

Foi quando conheceu o pesquisador americano Stephen Saddow, que há 15 anos pesquisava um material para interfaces neurais que pudesse ser espetado no cérebro apenas uma vez e ali ficasse para o resto da vida, sem irritar os anticorpos do entorno.

- As surpreendentes características identificadas pela ciência em quem chega perto dos 100 anos

- Como hackers estão usando o Facebook para te roubar sem você perceber

"O material dele era flexível e permitia uma inserção cerebral sem causar traumas. O eletrodo que ele desenvolveu é como uma folhinha de papel, que precisa ser inserida no córtex cerebral. Ninguém faz isso hoje", explica Gazziro.

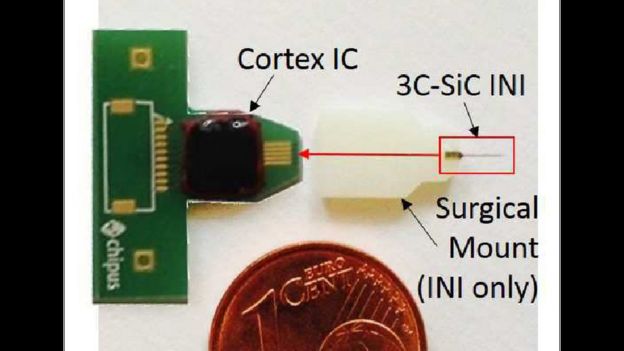

A descoberta da biocompatibilidade do material, à base de carbeto de silício, pavimentaria o início do projeto Interface Neural Implantável (INI), que reuniria, além de Gazziro e Saddow, a cientista Luciene Covolan, da Unifesp, e uma pequena empresa catarinense, a Chipus Microelectronics, fundada por ex-pesquisadores da Unicamp e da USP São Carlos.

Juntos, eles buscavam desenvolver um chip minúsculo, que transmitiria, via tecnologia wireless, ordens dos cérebro a uma máquina fora do corpo humano, que executaria os movimentos que os membros dos tetraplégicos não conseguem fazer. Se bem-sucedida, a pequena interface seria o elo que finalmente conectaria humanos e exoesqueletos.

"Há anos, pesquisas no campo da ciência biomédica buscam devolver movimentos a pessoas com deficiência, mas essa solução ainda não existe", afirma Paulo Augusto Dal Fabbro, cofundador da Chipus. "O projeto é algo esperançoso."

Implante no cérebro

A busca por uma interface que possibilite o cérebro comunicar-se diretamente com máquinas começou ainda nos anos 1970. Quatro décadas depois, as estruturas robóticas vestíveis estão prontas. Um exemplo é o exoesqueleto desenvolvido pelo time do cientista brasileiro Miguel Nicolelis e usado por um tetraplégico para o chute inaugural na abertura da Copa do Mundo em 2014.

Porém, pesquisadores ainda buscam uma solução implantável para que cérebro e máquina conversem, de forma que sejam dispensados os fios inseridos na cabeça, cuja durabilidade média é de dois anos.

"Você não quer ser uma pessoa andando com cabos que te ligam a um estimulador fora do corpo. Precisa de um sistema que seja duradouro. E se o fio se enrosca, perdemos o implante ou machucamos o paciente", explica Luciene Covolan, professora-associada de neurofisiologia na Unifesp e responsável pelos testes do chip em animais.

Mas para os fios serem substituídos, era preciso uma opção que consumisse pouquíssima energia, funcionasse sem bateria e, mesmo abrigando em torno de 500 eletrodos, fosse pequena o suficiente para não ser rejeitada pelo organismo humano.

A interface de Gazziro, Covolan e seus colegas funciona por meio de eletrodos feitos de carbeto de silício, acoplados a um pequeno chip. Ao serem implantados no cérebro de maneira cirúrgica, os eletrodos, que agem como uma espécie de fio, se comunicam com os neurônios do córtex motor para captar mensagens neurológicas.

"É dali que saem os sinais para a espinha (dorsal). Quando a pessoa quer movimentar o braço, a atividade cerebral existe: no cérebro, você está movendo a mão, mas, se a pessoa danificou a espinha, o sinal não chega ao corpo", explica Gazziro.

O sinal dos neurônios captado pelo eletrodo é então transmitido para o chip, que amplifica esse sinal e o manda, via frequência de rádio, para fora da caixa craniana. Uma antena externa, no couro cabeludo, capta a mensagem inicial dos neurônios e a envia para a estrutura robótica acoplada ao corpo do paciente, que responde aos sinais do cérebro, movendo o membro solicitado.

Nos primeiros testes em animais, os eletrodos se mostraram resistentes e biocompatíveis com o cérebro, o que, em tese, faria com que o material durasse a vida toda. Uma única cirurgia seria necessária, para inserir o chip, que não precisaria ser reposto.

"O cérebro é extremamente sensível. Cada vez que você espeta ali um eletrodo, é uma agressão ao tecido nervoso. Você não quer abrir o cérebro a cada dois anos e espetar esse eletrodo lá", explica Covolan.

"Hoje há interfaces com fios atravessando a caixa craniana, mas elas trazem a possibilidade de infecção e podem causar traumas fatais. A nossa solução seria colocar os eletrodos dentro da cabeça do paciente e nunca mais abri-la. Poderia ser feito com crianças, e nunca mais precisaria repor", aponta Gazziro.

Sem dinheiro

Em 2012, dois anos após a aproximação inicial entre Gazziro e Saddow, o cientista americano conseguiu uma bolsa para ser professor-visitante na USP São Carlos e participar das pesquisas. O dinheiro veio pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que buscava, além de enviar pesquisadores brasileiros para o exterior, trazer cientistas de alto impacto para o Brasil.

Em meados de 2015, com a primeira geração da interface pronta, os testes em animais começaram, e os resultados foram animadores. "Nos nossos dados preliminares, o carbeto de silício praticamente não cria resposta inflamatória no tecido nervoso. O tecido responde de uma maneira muito mais satisfatória que com os eletrodos tradicionais", afirma Covolan.

No entanto, logo após os resultados positivos, veio o revés inesperado: a verba de R$ 400 mil solicitada pelos cientistas para a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), agência do governo federal, em 2015, não saiu. Como resultado, ficou impossível cobrir os custos dos estudos clínicos, entre R$ 25 e R$ 30 mil reais cada.

No mesmo ano, a bolsa de Saddow com o Ciências sem Fronteiras foi suspensa. O cientista mudou-se para a Itália, onde passou os últimos anos para aprimorar interfaces motoras neuromusculares. Em abril de 2016, o Ciências sem Fronteiras foi definitivamente encerrado.

Sem dinheiro para os testes e com o corte de verbas para pesquisadores, no ano passado Covolan mudou-se para os Estados Unidos, onde tinha uma oferta para continuar suas pesquisas, sobre epilepsia e acidentes vasculares cerebrais (AVC), no Lerner Research Institute, na Cleveland Clinic.

"O ano de 2016 foi muito difícil. Você conversava com as pessoas e havia desânimo geral", diz Covolan. "Isso levou várias pessoas a buscar outros caminhos. (Vir para os EUA) foi uma alternativa que encontrei para continuar meus projetos e não perder produtividade".

Gazziro lamenta a dispersão do time: "Depois de três anos com todo mundo trabalhando junto, de repente, por uma crise, perdemos dois pesquisadores. Foi muito triste."

Procurado para comentar o corte de verbas e o impacto do fim do programa Ciência sem Fronteiras em pesquisas no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia não respondeu.

Chip entre os três de menor consumo de energia no mundo

Apesar da falta de investimentos, as pesquisas não pararam. No último ano, os pesquisadores refinaram a parte teórica do projeto e melhoraram o consumo de energia do chip implantável. "Naquela época, (o nosso chip) já estava entre os três de menor consumo de energia do mundo, mas melhoramos aquele resultado em dez vezes de lá para cá", diz Gazziro.

Os pesquisadores também encontraram uma nova frequência de operação para o chip, que resulta em menor absorção de energia pelos tecidos e a água que existem no córtex cerebral, o que melhora o funcionamento da interface. "O chip tem o eletrodo que capta informações do córtex para enviar aos membros, e ele precisa de energia para trabalhar. Com essa descoberta, vamos redesenhar parte do circuito", explica Augusto Dal Fabbro, da Chipus.

Em 2018, os cientistas tentarão novo financiamento. Se sair e a pesquisa obtiver sucesso, os pesquisadores pretendem doar a patente a grandes laboratórios para testarem a interface. "Os exoesqueleto estão prontos, mas não existe ainda uma interface cerebral que permita que esse exoesqueleto seja unido ao corpo de maneira segura e permanente", afirma Gazziro.

"O mundo todo está buscando uma interface que funcione. O nosso trabalho é provar para o mundo que essa solução é a nossa."

.jpeg)

0 >-->Escreva seu comentários >-->:

Postar um comentário

Amigos (as) poste seus comentarios no Blog