Renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961 teria sido uma tentativa de autogolpe, segundo historiadores

Há 60 anos, o 22º. presidente do Brasil, Jânio da Silva Quadros (1917-1992) renunciava ao poder.

Estudiosos acreditam que o gesto tenha sido realizado cheio de esperança: ele estaria pretendendo voltar, nos braços do povo, garantido por militares, em um verdadeiro autogolpe.

O tiro saiu pela culatra e o Brasil, que já bambeava em crises, acabou mergulhando em uma espiral de instabilidades — e aquele ato de 25 de agosto de 1961, na verdade, foi ingrediente inicial para um caldo que terminaria no golpe que instituiu a ditadura militar em 1964.

"Ninguém esperava [a renúncia do presidente]", afirma o historiador Daniel Aarão Reis, autor de, entre outros livros, História do Século XX, e professor na Universidade Federal Fluminense.

"Jânio era considerado bem desequilibrado, e estava vivendo um momento de questionamentos e desgastes, mas nada nem ninguém poderia imaginar que iria renunciar."

"Tudo indica que ele desejava voltar 'nos braços do povo' ou chamado pelos militares, ou as duas coisas, pois ambas poderiam se complementar", contextualiza Reis.

"Jânio evidenciara uma grande dificuldade em discutir e negociar com o Congresso, onde não tinha base parlamentar sólida. Ao contrário, mesmo os partidos que o apoiavam, como o principal deles, a UDN [União Democrática Nacional], não o tinham como homem de confiança, pois não era sequer filiado a seus quadros."

Essa dificuldade de articulação política, aliás, já era notória na carreira de Quadros, que antes da Presidência havia sido vereador paulistano, deputado estadual paulista, prefeito e governador de São Paulo, e deputado federal.

"[Essa inabilidade] era algo que se ligava a sua condição de líder messiânico, flutuando por cima dos partidos", comenta Reis.

"Era assim que desejava ser visto. Ele queria a submissão do Congresso, no limite a dissolução da Câmara e do Senado, para que pudesse governar sem controles."

Dias antes de renunciar, Jânio condecorou em Brasília Ernesto Che Guevara, então ministro em Cuba

'Homem singular'

Escrito pelos historiadores Hélio Silva (1904-1995) e Maria Cecília Ribas Carneiro (1923-2008), o livro Jânio Quadros tenta entender "qual a razão do sucesso" dele como político — "[…] esse moço pôde realizar, em menos de 15 anos, uma carreira política inteira, de vereador a presidente da República, que não tem paralelo na história do Brasil".

"Ele não alcançou o poder na crista de uma revolução armada, como Getúlio Vargas. Não provinha de família rica, não partilhava de clã, não era dono de jornal, não tinha dinheiro, não chefiava grupo econômico, não servia aos Estados Unidos nem à Rússia, não encantava pelos olhos, nem seduzia pelo trato. Quem era, então, Jânio Quadros?", prosseguem os autores.

E respondem que Jânio era "a contradição". E "sua ascensão, como sua queda, permanecerão sem explicação se procurarmos entendê-lo como se entendem, comumente, os homens".

"Jânio é um homem singular em um momento singular", acrescentam. "São necessárias outras medidas, critérios diferentes, para aferirmos — como aparece e por que desaparece — o fenômeno Jânio Quadros."

O historiador Reis ressalta que Quadros tinha grande admiração por "líderes fortes, autoritários". Caso de Gamal Abdel Nasser (1918-1970), militar que se tornou presidente do Egito — e acabaria conhecido como "faraó de uniforme".

"Não escondia isso de ninguém. Ele não esperava que sua carta de renúncia fosse aceita sem mais delongas. Foi uma surpresa para ele. Um detalhe patético, mas elucidativo: tendo renunciado, voou para São Paulo e levou consigo a faixa de presidente da República", comenta.

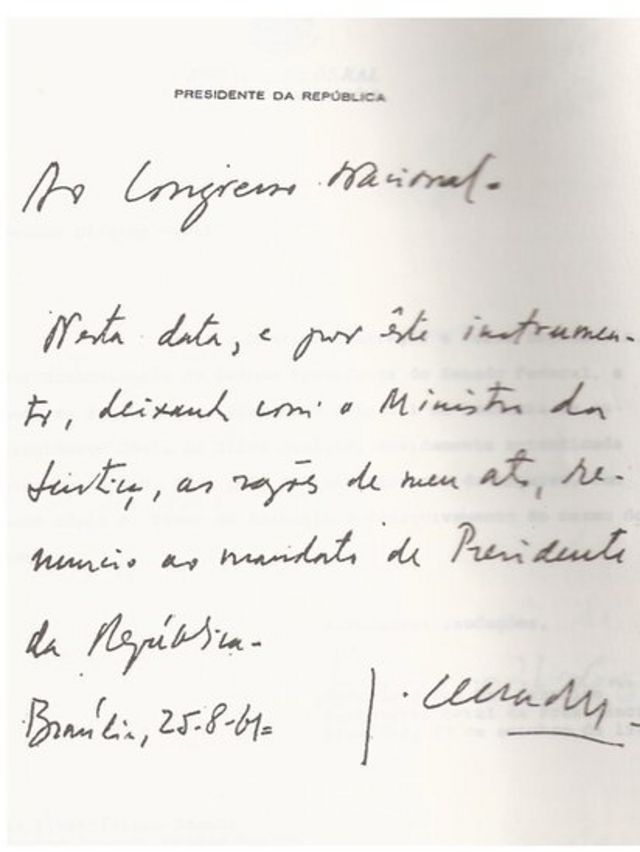

"Ao Congresso Nacional. Nesta data, e por este instrumento, deixando com o Ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de Presidente da República. Brasília, 25.8.61", escreveu Quadros, comunicando oficialmente sua decisão.

Em documento divulgado na mesma data, ele explicaria suas razões.

"Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes sete meses cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções, nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu generoso povo", pontuou ele.

"Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração."

"Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública."

"Encerro, assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia."

"Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo e, de forma especial, às Forças Armadas, cuja conduta exemplar, em todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de todos para cada um."

"Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria."

'Jânio era considerado bem desequilibrado, e estava vivendo um momento de questionamentos e desgastes, mas nada nem ninguém poderia imaginar que iria renunciar', diz historiador

O historiador Reis lembra que comportamentos pessoais de Quadros podem ter precipitado a decisão.

"Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao caráter depressivo de Jânio Quadros e ao seu gosto pela ingestão abusada de álcool. Na solidão de Brasília, então recém-inaugurada, com escassa vida social e precários meios de comunicação, tais problemas se potencializavam e não é de se descartar que tivessem também, a seu modo, contribuído para a renúncia", comenta ele.

"Mas é fato que a renúncia surpreendeu. Jânio não a articulou com ninguém, nem com os mais íntimos aliados e assessores."

'Assembleia de vagabundos'

Vale ressaltar que não havia sido a primeira vez que o temperamento de Jânio Quadros flertava com a ideia de renúncia. Silva e Carneiro citam que, por diversas vezes, "em situações difíceis, formulara essa intenção" em sua vida pública.

Quando foi governador de São Paulo, por exemplo, de 1955 a 1959, ele se zangou com o fato de a Assembleia Legislativa ter derrubado um veto seu. Convocou os líderes partidários e discursou violentamente contra os parlamentares.

"Vou renunciar pois não governo com uma assembleia de vagabundos", teria ele dito, em reunião ocorrida na sede do governo paulista.

Já em 1959, quando era tratado como futuro candidato a presidente da República, indispôs-se com o presidente da UDN e chegou a redigir uma carta, renunciado à candidatura.

Contudo, se até então esses episódios acabavam sendo dissuadidos, não foi o o que ocorreu em 25 de agosto de 1961. Naquele dia, antes de divulgar a carta, ele chegou a reunir seus ministros.

"Chamei-os para dizer-lhes que renunciarei agora à Presidência da República", anunciou.

"Não sei assim exercê-la. Já que o insucesso não teve a coragem da renúncia, é de mister que o êxito a tenha. Não exercerei a presidência com a autoridade alcançada perante o mundo nem ficarei no governo discutido na confiança, no respeito, na dignidade indispensáveis ao primeiro mandatário."

"Não se trata de acusação qualquer. Trata-se de denúncia de quem tem, como eu, solenes e graves deveres do mandato majoritário. Não nasci presidente da República. Nasci, sim, com a minha consciência. É a esta que devo atender e respeitar. Ela me diz que a melhor fórmula que tenho, agora, para servir ao povo e à pátria, é a renúncia."

"A renuncia de Jânio expunha, a céu aberto, a crise institucional brasileira", ressaltam Silva e Carneiro.

"Sete anos e um dia após o suicídio de Getúlio Vargas, outro presidente, igualmente eleito com expressiva votação popular, deixava o poder de forma traumática", escreve a socióloga e cientista política Maria Victoria Benevides, no livro O Governo Jânio Quadros.

"Mas, além de carecer do sentimento de grandeza, inegável no gesto de Getúlio, a renúncia de Jânio Quadros permanece até hoje envolta na polêmica que ora enxerga o golpe, ora a insanidade do protagonista. E a crise que provocou, pela tentativa militar de se impedir a investidura constitucional do vice João Goulart, quase leva o pais à guerra civil."

"Diversas foram as teorias que procuraram responder à renúncia de Jânio, pois durante muito tempo ele não havia esclarecido suas reais intenções", diz o historiador Victor Missiato, professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Psicossociais sobre o Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasília) e pesquisador na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

"Nos últimos tempos, uma corrente historiográfica passou a interpretar, de forma quase consensual, a renúncia de Jânio como uma tentativa de um autogolpe. Diante de várias medidas polêmicas já implementadas, Jânio objetivava garantir maior apoio social a fim de possuir maiores poderes em Brasília."

Razões

Benevides ressalta que o gesto de Quadros foi visto como traição a seus eleitores, "que confiaram na ação da vassoura (símbolo de sua campanha contra a corrupção) e nas promessas de redenção eleitoral".

"O estilo autoritário, moralista e extremamente personificado de Jânio Quadros evocava um populismo de direita — militarista, anti-parlamentar e associado ao grande capital —, o qual, dirigido a todas as classes, ao conjunto da nação, terminava por diluir o próprio significado de povo e de massa", analisa a autora.

"Jânio Quadros significa não apenas a falência do sistema partidário, como o populismo levado a sua contradição mais extrema e que se volta contra si próprio."

Tais características seriam a explicação de tão confusa gestão.

"Como evitar o enfoque pessoal na análise de um curtíssimo governo, marcado do começo ao fim pela figura onipresente de um quase-confesso candidato a ditador?", provoca ela, em seu livro.

Para a cientista política, o político equilibrava-se entre duas facetas: a do moralismo autoritário, o que posava com a vassoura na mão; e a do bonapartismo janista, o que acreditava em um governo acima dos partidos.

"O governo quadros transcorreu num período marcado pelo prenúncio de grave crise econômica, pela diversificação dos movimentos sociais […], além da crescente intervenção, tanto de militares quanto da Igreja, na cena política", enumera ela.

Jânio não esperava que sua carta de renúncia fosse aceita

Mas havia dois grandes temas. Por um lado, Quadros defendia uma política externa independente — mesmo em tempos de polarização, no contexto da Guerra Fria.

Assim, abriu-se ao diálogo diplomático e tratativas comerciais com países da chamada cortina de ferro, com a União Soviética, com Cuba e com a China.

Dias antes da renúncia, em episódio considerado estopim, ele condecorou em Brasília o então ministro de Cuba Ernesto Che Guevara (1928-1967).

A outra medida polêmica de Quadros foi uma ortodoxa tentativa de estabilização cambial, uma reforma que arrochou a economia. O presidente também reatou tratativas com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Tudo isso era feito à moda Jânio Quadros, ou seja, de um jeito bastante tumultuado. Em toda a discussão transparece uma questão típica do autoritarismo personalista do governo Quadros: o desprezo do presidente pelas instituições, pelo Congresso, em favor de um significativo respeito pelo papel dos militares", contextualiza Benevides.

"Estes se tornariam 'sacerdotes de uma Santa Inquisição, cada vez mais convencidos de que uma corja de trêfegos assaltantes civis enlameava a puridade nacional'. Não se encontrariam aí alguns aspectos importantes da crise que 'se resolverá' em 1964, com a ascensão dos militares e a instalação de um regime autoritário, repressivo e 'vingador'?"

"Entre as contradições do governo Jânio Quadros destaca-se a intrigante conjugação entre a defesa ativa de uma certa política externa 'de grandeza' e a adoção de um estilo provinciano e mesquinho no trato da coisa pública", acrescenta ela.

Consequências imediatas

No dia da renúncia, o vice-presidente, João Goulart (1919-1976), o Jango, estava em viagem, uma visita diplomática à China. Reis ressalta que essa situação pode ter sido estratégica para a decisão de Jânio Quadros naquele momento, uma manobra.

"Quando ocorreu a renúncia, Jango estava longe e, logo onde, na China comunista, fazendo discursos laudatórios à China e a seus dirigentes, o que, na época, era malvisto pelas elites dominantes no país", pontua o professor.

Foi nesse clima de incertezas e apreensão das elites que o deputado Ranieri Mazzilli (1910-1975), na condição de presidente da Câmara, recebeu a faixa presidencial de forma provisória, como apoio de uma junta formada pelos três ministros militares (os então comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica).

Como Quadros havia levado embora a dele, "tiveram de confeccionar às pressas uma outra faixa para o deputado", assinala Reis.

Jango foi informado que deveria ser alçado à presidência em seu retorno, mas que a instabilidade havia se tornado ainda mais grave. Ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas (1882-1954), Goulart carregava a pecha de socialista, de comunista.

"Houve uma reação dos militares e, principalmente da UDN, contra o João Goulart. Houve uma negociação política entre diversos segmentos. Goulart, naquele momento, já era entendido como comunista, subversivo, aliado perigoso dos sindicatos. Alguém que oferecia 'perigo'", explica o historiador Célio José Losnak, professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

"Também havia a interpretação de que ele era um indivíduo fraco, no sentido da negociação, alguém facilmente influenciável", acrescenta.

A solução foi transformar, no ínterim da ausência de Goulart, o Brasil: de presidencialista para parlamentarista, enfraquecendo assim o poder do presidente.

"As forças políticas, diante da tentativa isolada de Jânio, reagruparam-se rapidamente em torno de um novo consenso político. As forças conservadoras não admitiam um mandato de João Goulart com plenos poderes presidenciais, e acabaram por fomentar a criação de um sistema parlamentarista, que não durou muito tempo, pois não obteve considerável apoio social", afirma Missiato.

"O país esteve à beira da guerra civil. Os ministros militares, atônitos num primeiro momento, logo se recobraram, se constituíram como uma autêntica Junta Militar, e declararam que João Goulart não deveria voltar ao país. Se o fizesse, seria preso. Um golpe de Estado", explica Reis.

"Censuraram a imprensa e começaram a prender gente que se opunha, não hesitando em deter o general Lott, já na reserva mas que conservara grande prestígio no Exército."

"Entretanto, brotou uma resistência inesperada no Rio Grande do Sul. O governador do Estado, também do PTB [Partido Trabalhista Brasileiro], cunhado de Jango, Leonel Brizola, insurgiu-se, convocou a polícia e o povo para defender a legalidade. Disse então uma frase famosa: 'desta vez, eles não levarão pelo telefone', referência à tradição dos militares brasileiros consultarem-se por telefone para avaliar as forças de cada lado e chegar a um acordo mutuamente conveniente e vantajoso", conta o historiador.

"Formou-se então uma cadeia de rádio - a Cadeia da Legalidade - que irradiava para todo o Brasil a existência de uma resistência ao golpe de Estado. Pressionado, o III Exército, o mais forte do país, sediado no Rio Grande do Sul, na pessoa de seu chefe, o general Machado Lopes, aderiu à resistência. Diante disso, ruiu a hipótese do golpe. Depois de muitas negociações, com acordo de Jango, chegou-se à uma solução de conciliação: um regime parlamentarista híbrido, onde o presidente da República - Jango - dividiria o poder com um primeiro-ministro, escolhido por ele mas aprovado pelo Congresso", acrescenta Reis.

"Não houve, a rigor, uma acomodação dos conflitos. Eles foram administrados temporariamente com o reconhecimento da posse de Goulart. Mas talvez esses conflitos tenham ficado latentes e, mais ainda, os setores conservadores foram se organizando contra o governo diante de uma crença de que a esquerda iria tomar o poder", diz Losnak.

"E havia do lado da esquerda uma autoimagem de que ela seria capaz de tomar o poder."

Essa conjuntura toda se desenhou em duas semanas, graças a uma sucessão de fatores anteriores, é claro — inflação, crise financeira e todo o caos decorrente da inabilidade política de Jânio Quadros. E essa transformação abrupta, muitos acreditam, estaria no cerne do golpe de 1964.

Reis pede cautela nessa interpretação. "O golpe de 1964 não estava contido ou determinado pela renúncia de Jânio Quadros ou pela crise motivada por esta renúncia", diz ele.

"Afirmá-lo é fazer história retrospectiva, como dizemos entre historiadores. Jango assumiu com uma política conciliatória, como era própria de sua trajetória e personalidade, com amplo apoio social e político. As circunstâncias de sua deposição e da instauração da ditadura seriam criadas mais tarde, em outra conjuntura."

Losnak atenta para o fato de que o governo Jango "foi um período de conflitos explícitos" e seguiu-se a instabilidade política.

"O parlamento não produziu consenso nem houve articulação para garantir uma ordem institucional. Isso levou à sensação de descrédito e acirramento dos conflitos dentro do próprio parlamento", diz ele.

"Essa turbulência consolidou a ideia de que o governo João Goulart era um caos e a ordem precisava ser restabelecida, com o apoio da classe média e dos setores conservadores."

Jânio, o encontro do desespero com a esperança

Silva e Carneiro interpretam o curto e atrapalhado governo Jânio Quadros como produto de um processo que o Brasil vinha sofrendo desde os anos 1920 — urbanização, industrialização, crescimento.

"É frequente que os homens não estejam à altura dos acontecimentos. São tragados por eles", pontuam os historiadores. "Jânio Quadros foi um desses líderes revelados pelas circunstâncias. O país vivia uma fase crítica do que se pode chamar de 'a revolução brasileira', na qual se reflete a crise do mundo moderno, a transformação total da sociedade."

E então, mesmo tendo uma carreira política já extensa, Quadros se apresentava como o novo, a renovação, o homem que, de vassoura na mão, iria varrer a corrupção.

"Era o fenômeno Jânio Quadros que se apresentava ao Brasil", dizem Silva e Carneiro.

"Porque o Brasil não diferia muito daquele estado de espírito de São Paulo. O povo brasileiro, como o povo paulista, não acreditava nos políticos desmoralizados antes e depois de 1930. Não queria os militares, receoso da reedição de um 10 de novembro e da institucionalização do Estado Novo. A descrença, somada à desconfiança, era igual ao desespero. Jânio significava a revolução pelo voto. O seu encontro com o povo foi o encontro do desespero com a esperança."

E essa imagem ele carregou da campanha para o governo. Em uma cadeia de rádio, no dia de sua posse, Jânio fez um discurso pesado e implacável condenando a administração anterior. Não mediu palavras contra a democracia da política tradicional, o comunismo e o fascismo e, claro, salpicou umas boas doses de crença a Deus.

"Se não me faltar o arrimo da inspiração divina, se não me faltar o apoio das multidões, se não me faltar o apoio do legislativo e do poder judiciário, sei de mim que resgatarei ia palavra de fé empenhada nas praças", afirmou ele.

"Somos um Estado democrático, cujos fins se contêm no governo do povo, pelo povo e para o povo."

Ele alertou o povo para o "falso nacionalismo", o "totalitarismo" e condenou a "tradicional democracia latino-americana", que tornava "os ricos mais ricos e os pobres mais pobres". Criticou tanto o comunismo quanto o fascismo.

"Que Deus onipotente me ajude, e nos ajude. Meus compatriotas, viva o Brasil!", clamou.

- Edison Veiga

- De Bled (Eslovênia) para a BBC News Brasil

- 23/08/21

.jpeg)

.jpeg)